حرية – (13/10/2022)

تتفق غالبية مؤرخي الثقافة على أن عام 1922 كان مفتتح تاريخ الحداثة الأدبيّة. وهذا أمرّ قلّما يحدث؛ إذ تنحو كل محاولات التأريخ إلى اعتماد فترات زمنيّة أطول؛ جسوراً للانتقال بين المراحل. على أن ذلك العام شهد تصادفاً عجيباً لظهور 3 روايات غيّرت قواعد اللعبة التي اعتادها القرّاء في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين: «يوليسيس» للآيرلندي جيمس جويس، و«غرفة جاكوب» للبريطانيّة فرجينيا وولف، كما الترجمة الإنجليزيّة لـ«البحث عن الزمن الضائع» للفرنسي مارسيل بروست. وبينما عاش جويس ووولف ليشهدا وقع عمليهما الأشهران على المزاج الأدبي الغربيّ، فإن بروست رحل عن العالم في العام ذاته ولمّا تكن حتى المجلدات الثلاثة الأخيرة من روايته قد رأت النّور بعد في لغتها الأم، ونشرها أخوه روبرت لاحقاً كما هي دون تدقيق أو مراجعة. لكن «البحث عن الزّمن الضائع» – التي تعد بمجلداتها السبع أطول رواية معروفة لنا في تاريخ الأدب كلّه إلى اليوم – لقيت مزيجاً غريباً من الاحتفاء والشهرة والذكر المستدام مع ندرة في عدد القرّاء الذين أقدموا على قراءتها بالفعل. ويبدو أن الرواية اكتسبت لشدة ترحيب النّقاد بها مهابة جعلتها أقرب إلى أن تكون نخبوية لا يجرؤ على تعاطيها سوى الخاصة من المثقفين، وزادها امتدادها إلى 7 مجلدات عزلة عن القراء الملولين، وسقط كثير من الفضوليين منهم بعدما أتموا بالكاد أول 50 أو 60 صفحة منها عندما أفزعتهم جمل بروست الطويلة، ولم يعودوا مطلقاً. ولذلك فقد يستحيل أن تجد معنياً بالأدب والقراءة لم يسمع بـ«البحث عن الزمن الضائع»، لكن من قرأوها بالفعل يشكلون نوعاً من عملة نادرة.

على أن هذه التحفة؛ التي قالت فرجيينا وولف بعدما اطلعت على مجلدها الأوّل: «آه؛ لو كان بإمكاني الكتابة هكذا!»، ووصفها الكاتب والروائي الأميركيّ إدموند وايت بأنّها «الرواية الأكثر مدعاة للاحترام في القرن العشرين»، وعدّها الناقد روجر شاتوك «أعظم رواية وأكثرها مكافأة لقارئها في القرن العشرين»، فيما تكرر تصنيفها بين مختلف النقّاد بوصفها نسقاً مؤسساً للروايات الحداثيّة لقطعها الصارم مع صيغة روايات القرن التاسع عشر… تمتلك من الثراء والعمق والمتعة النادرة التي تكافئ كل من يعبر أوّل مائة صفحة منها، فكأنها صممت عمداً مثل مقابر ملوك مصر العظيمة التي كانت تمتلك أبواباً مزيفة لإبعاد اللّصوص والمترددين. كما أن ثيماتها المتعلقة بالبحث عن الذّات في مواجهة تفاهة العالم، ومعنى الحبّ والعلاقات والإخفاقات، وتحولات حظوظ الطبقة الاجتماعيّة، والاستعادة الجبريّة اللاوعية للذكريات، وقيمة تجارب الماضي وخيباته… لا شكّ تظل جميعها بعد مائة عام على غياب كاتبها طازجة، وحيّة، وذات صلة عابرة للجغرافيا والتاريخ معاً.

لا يسهل بالطبع تلخيص «البحث عن الزمن الضائع» في سطور قليلة. فهذه الرواية نقيض تام لمبدأ الحبكة، ومتطلبات لزوم الواقع، التي طبعت الرواية البرجوازيّة قبلها، ونهجها تجريبي فجّ يُخَلَّق عوالم متوالدة تعيد إنتاج ذاتها مع تقدّم السّرد، في حالة من التدفّق النثري المستمر على نحو يجعل من مهمة وضعها في صندوق من أسطر قليلة مهمّة مستعصية. وإن كان لا بدّ من ذلك على نحو ما، فإنّ جلّ ما يمكن قوله إنّها قصّة حياة إنسان بين الطفولة والنضوح تعاش على الصفحات حتى تتداخل فيها حكاية الرّاوي مع سيرة الكاتب حد الامتزاج، إلى أن تنتهي في لحظة ما متأخرة من منتصف عمر الرّاوي يبلغ فيها ذروة تجربته بالعيش عندما يجد ذاته في الكتابة، ولنجد نحن القراء حينها أيضاً أنّها أنتجت الرّواية التي كنّا نقرأ طوال المجلدات السّبع. ولذلك؛ فإن نسيج الرواية الأصلي مطابق لحياة الكائن البشري: ثمة حكاية ما، وحكايات تتوالد على هامش الحكاية، وعبث اللاحكاية، في آن. ويستتبع هذا التشكيل الفنيّ مسارات متوازية من خيبات الأمل والبدايات المجهضة والنهايات المبكرة التي يسلكها الراوي والكاتب والقارئ معاً في سياق رحلة التيه في البحث عن الزّمن الضائع (أو المفقود؛ حيث لا يمكن نقل الفرق الدّقيق بينهما كما في الفرنسيّة إلى قراء اللّغات الأخرى) مع شعور ممضّ يطبق على الصدر بغياب المعنى والجمال عن هذا العالم، وغلبة الحماقة والتعاسة على من نلقاهم من البشر، وضياع الوقت ونزفه اللحظيّ، وشعورنا الدائم بأنه لا بدّ ثمّة شيء أو شخص ما ينتظرنا ونعجز عن العثور عليه. لكنّها مع ذلك رحلة تكافئهم جميعاً في نهايتها بصور مختلفة، فينتهون ثلاثتهم ممتنين، مكتفين، شاكرين لتجربة العيش التي جمعتهم، ويفترقون بينما استرد كل منهم زمنه الضائع. إنها رواية تستنفد قارئها، لكنّها تمنحه الأمّل بأنّه لم يفت الأوان بعد، مهما تأخر الوقت، للعثور على مزاج عيش يتماهى معه ويجد ذاته فيه، ويسابق الموت لاختباره حتى الثمالة…

رواية بروست ورغم عالميّة وأبديّة ثيماتها إنسانياً، فإنّها مع ذلك نصّ متموضع بالكليّة – زمانياً ومكانياً – في دنيا الكاتب. وبينما نرافق الرّاوي في رحلته عبر منعطفات حياته، فإننا نحن القراء نلج معه عالماً تسوده حالة عميقة من الانحطاط الذي عاشته فرنسا خلال مرحلة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصاديّة والسياسية التي رافقت مرحلة قضيّة الضابط اليهوديّ «درايفوس»، كما صدمة الحرب العالمية الأولى، ونشهد معه تلك التحولات الطبقيّة العميقة لاندثار فضاء الأرستقراطيّة المتلألئ لكن الضحل، مقابل صعود البرجوازيّات المبتذلة بعدما أصبحت الثروة المكتسبة حديثاً كفيلة بتجاوز نبل المُحتد عندما يتعلق الأمر بالمكانة.

بدأ بروست ببلورة فكرة «البحث عن الزمن الضائع» في 1909، واستمر في العمل عليها حتى أجبره مرضه الأخير على ترك الكتابة في خريف 1922. وبعدما أنجز المجلّد الأوّل منها (في 1912) كان منتهى ظنّه أنها ستكون في 3 مجلدات تأخر ظهورها لبعض الوقت بعدما آلمته وفاة سكرتيره الخاص.

تطورت الحكاية لاحقاً بين يديه، فاستمر بإضافة مواد جديدة وتحرير السابق؛ لا سيّما خلال سنوات الحرب، حتى أصبحت 7 مجلدات، نشر 4 منها في حياته بداية من عام 1913. ومن اللّافت أن دور نشر فرنسيّة مرموقة حينها رفضتها، فاضطر لطبع المجلّد الأول منها على نفقته، ليتسابق الناشرون بعدها على حقوق نشر المجلدات الباقية، والتي توالى صدورها بالفرنسيّة حتى اكتملت عام 1927. وقد نشرت نسخة مكتملة محققة من العمل في 1954 تعد الآن النّسخة المرجعية.

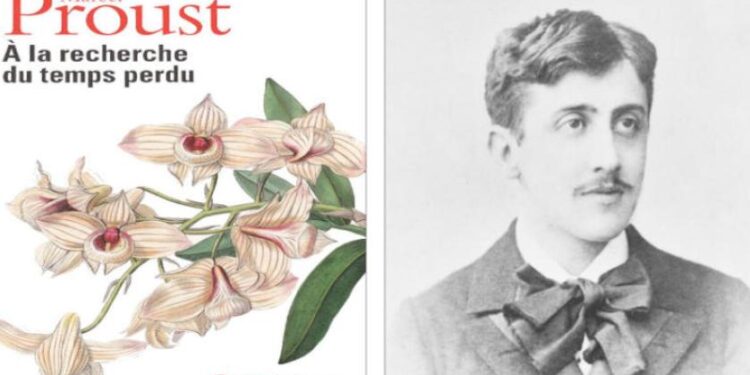

ولد مارسيل بروست عام 1871 في ناحية أوتويل، بالقرب من باريس، لأب طبيب كاثوليكيّ بارز وأمّ من عائلة يهوديّة ثريّة. وتحصّل على إجازات جامعيّة في القانون والعلوم السياسية والأدب، وتأثر فكريّاً بالفلاسفة هنري بيرغسون (ابن عمه بالزواج) وبول ديجاردان، كما المؤرخ ألبرت سوريل، وخبر الحياة العسكريّة لفترة قبل أن يصبح ضيفاً معتاداً على صالونات مجتمع باريس المخملي الأكثر تميزاً. وقد تعاطى الكتابة بداية من خلال قصص قصيرة نشرها في مجلات العاصمة الفرنسيّة (1892) قبل أن يعبر إلى عالم الرواية من خلال رواية أولى كانت سيئة البناء لكنّها حملت إرهاصات ولادة موهبة عظيمة، ثمّ محاولات أخرى ساخرة حاكى فيها كتابات روائييه المفضلين بلزاك وفلوبير ورينان وسان سيمون… وغيرهم. لكنّ تجربته شُحذت بعدما اكتشف كتاب «النقد الفنيّ» لجون راسكين الذي قلب حياته رأساً على عقب، وغيّر من سلوكه ونظرته للحياة وللفن وللأدب، حتى كتب عن ذلك: «لقد استعاد الكون فجأة في عيني قيمة لا حصر لها». وقد اشتدت عليه تالياً حالة الربو التي رافقته منذ صغره، وتراجعت صحته، فانسحب من الحياة الاجتماعيّة وانصرف بكليته للبحث عن زمنه الضائع؛ تحفته الخالدة، قبل أن يقضي عليه الالتهاب الرئوي بعدما وضع بالكاد قدمه الأولى على قمّة المجد الأدبيّ.