حرية – (23/12/2023)

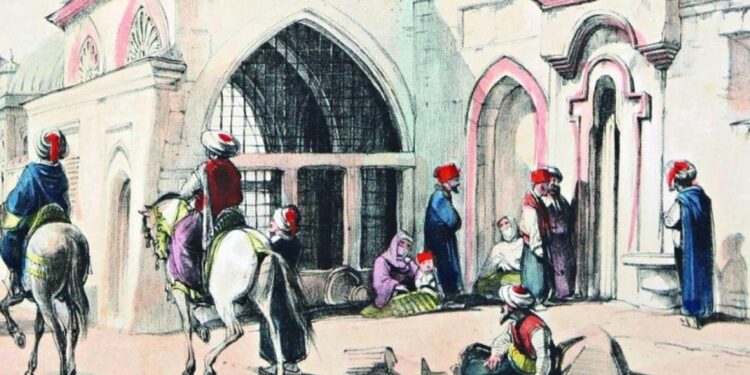

في إسطنبول التي كانت عاصمة الدولة العثمانية، كان المتسولون في الشوارع ينقسمون إلى مجموعتين، الأولى تضم الأشخاص الذين لديهم الحق في التسول بصورة دائمة، وهؤلاء تم ضبطهم بعدد معين لا يزيد أكثر من المقرر ولا يسببون إزعاجاً للسكان، لدرجة أنهم أسسوا نقابة غير رسمية لأنفسهم وبدأوا يتسولون وفق القواعد وقانون نقابتهم، فإذا تسول أحد الأشخاص من دون الحصول على الأذونات اللازمة فسيتعرض لمضايقات من المتسولين المستقرين الذين حرصوا على حماية مناطقهم مما يسمونها “الانتهاكات”.

أما المجموعة الثانية فيمكن أن نطلق عليها “متسولي المواسم” غير المقيمين في المدينة، وكان شهرا محرم ورمضان من أكثر الأشهر وفرة بالنسبة إلى المتسولين في إسطنبول، وبخاصة شهر رمضان، إذ اعتاد “وكلاء” المتسولين على إجراء تقسيمات إقليمية من أجل “توفير العدالة”، بحيث يمنعون المتسول نفسه من الحصول على أكثر من حصة واحدة، أو التسول في أكثر من منطقة، وكان هؤلاء الوكلاء، أي ممثلي المتسولين، من الذين قضوا أعواماً طويلة في التسول ولديهم خبرة في المجال، وكانوا يتلقون احترام المتسولين الآخرين.

هؤلاء الوكلاء كانت لهم مهمة أخرى، وهي السيطرة على المتسولين من خارج إسطنبول الذين يسمح لهم بالدخول إلى المدينة خلال شهر رمضان فقط وضمان خروجهم بعد عيد الفطر، وكل هذه الأمور لم تكن رسمية أو قانونية وإنما كانت عرفاً وتقليداً راسخاً يلقى احترام المؤسسات الرسمية.

ومن بين الفئات التي كانت تأتي للتسول في إسطنبول خلال رمضان جزء من الغجر، وكان هؤلاء مرحباً بهم لأنهم يغادرون المدينة بعد العيد مباشرة، وبالعموم كانت وفرة إسطنبول في شهر رمضان مركز جذب بالنسبة إلى المتسولين، حيث قدمت إليها مجموعة واسعة من المتسولين المنحدرين من الأناضول وروميليا وغيرها.

الصدر الأعظم علي رضا بك كان غاضباً للغاية من وضع التسول في إسطنبول، وخصوصاً في رمضان وانتقد هذه الظاهرة أكثر من مرة، ومما قاله في ذلك “كان هناك عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في إسطنبول للاستفادة من وفرة الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، ومعظم هؤلاء الأشخاص لم يكونوا وافدين من المقاطعات بل كانوا رجالا يتسكعون على القوارب في أوسكدار أو يبيعون الحمص الممزوج بالزبيب في الشوارع والأزقة، على رغم أنهم يظهرون الآن في رمضان حاملين بأيديهم صواني ويضعون على ظهورهم حقيبة سرج مصنوعة من الشعر الأسود، واعتاد هؤلاء على شراء الشالات والألبسة القديمة من سوق السلع المستعملة في إسطنبول، وكانوا يتعمدون ارتداء العمامة والخروج بمظهر فوضوي، وكان بعضهم متملقين ومنهم من حفظ بعض القصائد لذكرها أمام الناس”.

والمتسولون القادمون من خارج إسطنبول كانوا في بعض الأحيان يتحِدون مع أقرانهم الموجودين في المدينة بالأصل، ويشكلون فرقة كبيرة منظمة ثم يخرجون إلى الشوارع فتزدحم بهم حتى يصعب المرور فيها، وكان عدد منهم يدخل إلى المقاهي المزدحمة بعد صلاة التراويح ويقرأ الترانيم ويروي القصص.

من ناحية أخرى كان بعضهم يترك قطعاً صغيرة من الورق مكتوب عليها عبارة “ليكن المكان الجنة” أمام المصلين في المساجد من طرف، ويجمعونها من الطرف الآخر، وهناك مجموعة أخرى في باحات المسجد تغني ترنيمة “يونس الدرويش” في انسجام تام بأصوات شجاعة، ويصطف آخرون على أبواب المسجد ليتوسلوا الناس عند المغادرة.

وفي المساء كانوا يتجولون في القصور لتناول الإفطار ويندفعون إلى الطاولات بتهور ثم يطلبون المال، وعلى رغم كل هذه الأفعال غير اللائقة للمتسولين في إسطنبول، أنشأت الحكومة ما يسمى “دار العجزة” لإيواء المحتاجين، لكن ما تحدث عنه واشتكى منه الصدر الأعظم علي رضا بك استمر وازداد، ومع تراجع الإمبراطورية العثمانية وضعفها بدأت تظهر حشود جديدة من المتسولين غير المنضبطين.

دار العجزة أيام الدولة العثمانية

ومع مرور الزمن أصبح المتسولون يشكلون حالاً من الغوغاء والتطفل، وأصبحوا مخيفين بالنسبة إلى سكان إسطنبول، ومما زاد الطين بلة الهجرات المتكررة من القوقاز والبلقان باتجاه المدينة، ومرت فترة باتت فيها بعض المناطق الروحية مثل حي السلطان أيوب حكراً على المتسولين.

وما كان يحدث في إسطنبول بدأ يمتد لمدن أخرى مقدسة تابعة للدولة العثمانية، مما دفع الحكومة آنذاك إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة لمنع التسول في تلك المناطق، وذلك عبر تطبيق نوع من “نظام جوازات السفر عند مدخل المدن المقدسة”، وكان السلطان الأكثر حساسية تجاه المتسولين هو السلطان عبدالحميد الثاني الذي أعاد هيكلة “دار العجزة”، وكانت السلطات إذا وجدت شخصاً كبير السن يتسول تأخذه إليها بصورة إجبارية.

وبعد خطوات وإجراءات عدة حُلت جزئياً مشكلة التسول في إسطنبول، لكن هذه الظاهرة عادت مجدداً بعد حروب البلقان والحرب العالمية الأولى، وبخاصة أيام احتلال إسطنبول، إذ كان هناك عدد من بعض قدامى المحاربين في جبهة “جناق- قلعة” من بين المتسولين بسبب سوء الأوضاع وفقدانهم الملكية.