حرية – (7/3/2024)

في حوادث باتت تتكرر في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وصفتها مؤسسة نساء البحر الأبيض المتوسط، بالنوع الجديد من الجرائم التي تستهدف المرأة، تصنف هذه الجرائم في خانة جرائم العشق، لكن التوصيف يبدو خاطئاً ومضللاً، وبعيداً بُعد الحب عن الموت، بل يندرج في خانة النرجسية المرضية الذاتية، التي لا تؤشر إلى مرض الجناة، بل مرض المجتمع الذي أنتج هذه الطائفة الجديدة من القتلة.

1/ لا.. الكلمة التي صارت مرادفة لفعل قتل النساء

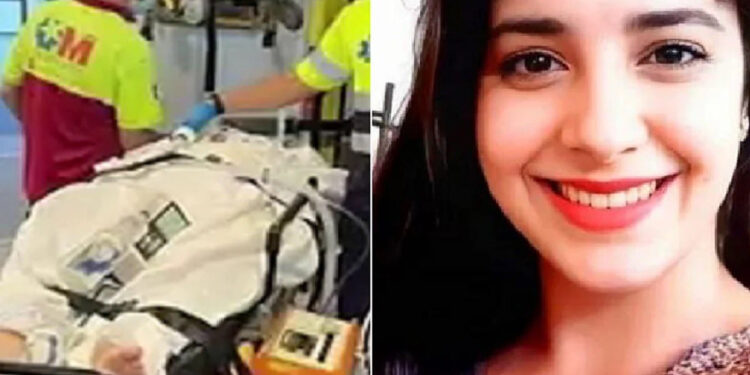

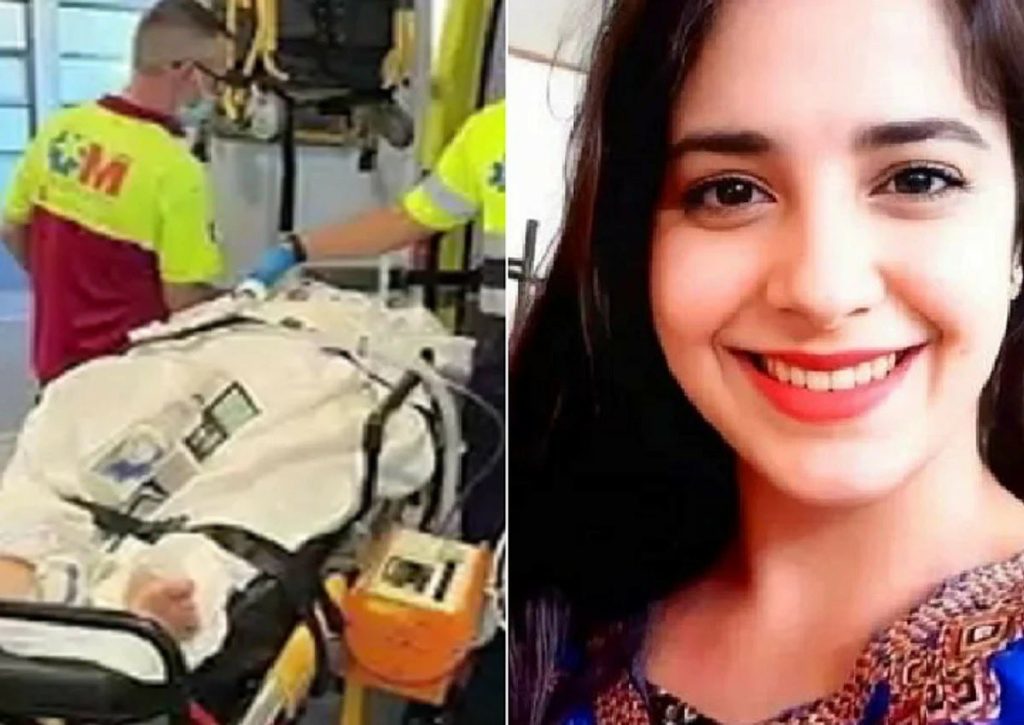

تعرضت قبل أسابيع شابة جزائرية، تدعى ريما عنان، 27 سنة، لاعتداء وحشي بينما كانت تنتظر حافلة لتقلها من قريتها ماكودة إلى موقع عملها في مدرسة خاصة بمدينة تيزي وزو، شرقي الجزائر العاصمة، حيث اختارت أن تعمل معلمة لغة فرنسية ومربية أطفال، رغم حصولها على دبلوم في العلوم من جامعة نانت الفرنسية.

باغتها شخص من الخلف ساكباً عليها كميات من البنزين قبل أن يضرم فيها النار بولاعة، لإحراقها حية، فاشتعلت النيران في عنقها وظهرها، فهرعت عائدة إلى بيتها القريب، وهي تصرخ قبل أن تسقط أرضاً: “لقد حطم مستقبلي”.

لم يكن الفاعل غير جارها الذي كان تقدم لخطبتها قبل عامين، غير أنها رفضت، ولما تناهى إلى مسمعه نبأ قرب ارتباطها برجل آخر، يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لما أشيع، أقدم على فعلته انتقاماً لكرامته، ومنعاً لها من الزواج برجل غيره.

قرر الجاني تشويهها إلى الأبد، لدوافع مركبة تجمع بين العقد الذكورة المركبة التي تعتبر رفض المرأة لطلب رجل انتقاصاً من قيمة الرجل الذكر، باعتباره مركز المجتمع الأبوي، ومزيج النفسية المرضية، حيث تعتبر الجريمة ضد المرأة في حالة رفض الارتباط العاطفي أقصى درجات ممارسة الذكورة، حيث تصف جمعية نساء البحر المتوسط هذا الصنف من الجرائم تحت مسطرة واحدة هي كلمة “لا”، التي تعبر بها المرأة عن موقفها من شأن يحدد مصيرها، طبقاً لإرادتها الحرة.

وتصطدم هذه الإرادة الحرة بعوائق ذهنية وثقافية لا تزال تعتبر المرأة شركة ذات مسؤولية عائلية أبوية وأخوية، وهي بالتالي جزء من ملكية جماعية، لا كينونة مستقلة بذاتها من الناحيتين الشرعية والقانونية.

تحت ضغط الفيسبوك اضطر الفاعل إلى تسليم نفسه لمصالح الدرك الوطني، أما ريما التي أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة، فقد حظيت مأساتها بتضامن واسع من شرائح المجتمع، إذ سارع نشطاء وجمعيات مدنية إلى إطلاق حملة تبرع تم خلالها جمع 100 ألف يورو، مكّنتها من الحصول على تأشيرة سفر إلى إسبانيا في ظرف ساعة، وأدخلت مستشفى لابازا الذي وصلته في طائرة طبية خاصة، قبل أيام، ومع أن تسريبات طبية أكدت إمكانية إنقاذ حياتها، فإن ما تعرضت له من شروع في القتل يجعلها حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الجرائم التي تستهدف النساء خلال هذا العام، لا بل إن ما تعرضت له من حرقها وهي حية بغرض التشويه، يعد قتلاً.

2/ جرائم صادمة في محيط أسري يمارس العنف ضد المرأة

بلغ عدد النساء المقتولات من طرف الأزواج أو الأقارب أو غيرهم خلال هذه السنة 32 جريمة، بدءاً من شهر يناير/كانون الثاني إلى نهاية أغسطس/آب 2022، تكفلت بإحصائها جمعية نسائية “فيمينيسيد. دي زاد”، بهدف التعريف بهذه القضايا التي لم تكن تحظى بالإعلام الواسع لولا الفيسبوك ووسائل التواصل الجديدة، باعتبار أن قانون الصمت “الأومرتا”، عامل مساعد على الاستفحال والتنامي، فيما يؤدي التناول الإعلامي إلى التحسيس والتشخيص والمجابهة.

ومقارنة بسنة 2021، ثمة تناقص في عدد الضحايا بخمس وعشرين حالة، بعدما سجلت العام الماضي 55 جريمة، يعزى ارتفاعها إلى عوامل اجتماعية، ونفسية، متعلقة بالآثار الجانبية للحجر الصحي الناجم عن أزمة كورونا، عطفاً على أنها بلغت 75 جريمة عام 2019، في تمام ذروة الجائحة الكونية.

وهذه الجرائم تتغذى من محيط مجتمعي تأصل فيه العنف ضد المرأة، ففي العام الماضي كشفت مصالح الدرك الوطني، عن تسجيل زهاء 8000 حالة تعنيف ضد النساء، جلها في محيط أسري وفي ظرف لم يتعدّ 8 أشهر، وقد طالت جميع الشرائح النسوية المتراوحة أعمارهن بين 18 سنة وأقل، وما فوق 42 سنة، والفئة الأخيرة -أي ما فوق الأربعين- احتلت صدارة النساء المعرضات للعنف بنسبة 31%، متبوعات بالشريحة الواقعة بين 18 و30 سنة، بنسبة 29%، ويكشف الرقم الذي قد يكون أقل بكثير من الواقع باعتبار موانع عدة لا تزال تعتبر الموضوع شأناً عائلياً وتابو اجتماعياً وعائلياً، لكن الثابت أن حالات العنف الأسري ظاهرة ماثلة للعيان، وتتمدد في عمق المجتمع.

ثمة أسباب عامة تتعلق بالثقافة المركبة في مجتمعات أبوية ذكورية تعتبر المرأة كائناً تابعاً للشأن الرجالي، ورغم أن المرأة الجزائرية كانت استفادت من ثورة التحرير الكبرى التي نقلتها من بنية مجتمع تقليدي إلى لعب أدوار مركزية إلى جنب الرجل دون عقدة، بدليل بروز عشرات النساء القياديات والجنديات في حرب التحرير، كما يشير إلى ذلك الطبيب وعالم الاجتماع فرانز قانون في كتاب سوسيولوجيا الثورة، ما مكنها لاحقاً من التوغل في أجهزة الدولة المستقلة في مراتب مرموقة في مختلف قطاعات الدولة، خصوصاً التعليم والطب والقضاء الذي يشكلن فيه أكثر من 60%، وفي قطاعات الأمن بقرابة 11%، فوصلت إلى رتبة جنرال في الجيش امرأتان، لكنها لا تزال عرضة لأنواع متنوعة من العنف، الذي يبدأ داخل الأسرة بسلوك يبرز التعاطف الأبوي مع الذكر أكثر من الأنثى، قبل أن يتمظهر في سلوك عنيف وصامت، عبر الحرمان من الحق في الميراث على سبيل المثال، وهو سلوك سائد بشكل كبير في بعض المناطق النائية، وفي منطقة القبائل على وجه التخصيص، حيث حجب هذا الحق منذ أواسط القرن الثامن عشر، على أيام الفترة العثمانية، حيث خشيت العائلات الكبرى والجماعات المحلية انتقال ميراث العقار إلى عائلات من خارج المجال الإثني والمحلي والعائلي، في حال تزويج بناتهن لرجال من خارج المحيط.

لا يزال هذا التعطيل لحق الميراث سائداً رغم أنه حق مكرس في مجلة الأحوال الشخصية في قانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية، إلى تعطيل الحق الشرعي المنصوص عليه في الأحوال الشخصية الجزائرية المستمد من قانون الأسرة المطابق الشريعة الإسلامية، ومخالف للدين الإسلامي الذي يحرم الظلم، و”المستوصي بالنساء خيراً”، ويرفض التمايز الجنسي.

3/غياب الإجراءات الاستباقية، التطبيع والعفو يقتلان العدالة:

يؤكد كثير من المحامين المهتمين بشؤون الأسرة أن حالات قتل النساء في الجزائر أو غيرها، دائماً ما تكون مسبوقة في الواقع ببوادر تظهر خلال المشاجرات الأولية الناجمة عن خلافات، فهي تبدأ بتهديد بالذبح أو الحرق، أو بإشهار سكين في لحظة غضب، لكن نسباً كبيرة من هذه الحالات تنتهي في الواقع بجرائم حقيقية، راجعة لعدم أخذ تلك التهديدات محمل الجد، ففي حالة المعلمة ريما عنان أو الطالبة المصرية نيرة، تشير كافة المعطيات أنهما كانتا محل وعيد شديد، لم يتم التعامل معهما كنية شروع في القتل، والسبب أن القانون يعاني هنا من مساحة رمادية لا تتيح له التدخل، شأنه شأن العنف المسلط على المرأة، باعتبار أن القتل تطور تسلسلي التعنيف، إذ إنه لا يأتي فجأة، ورغم أن القوانين الصادرة منذ 2016 حملت إشارات قوية رادعة ضد العنف المسلط على المرأة كتوصيف جندري بديل لكلمة مواطنة، ضامناً لها حق مقاضاة الزوج على فعل الضرب والعنف، كما احتوى الدستور الجزائري المعدل في عهد الرئيس عبد المجيد تبون على المادة رقم 40 التي تنص صراحة على حماية النساء من العنف بكافة أشكاله والتكفل بهن، مثلما شرح ذلك الحقوقي بوزيد لزهاري، إلا أن عوائق عدة تعترض التطبيق، وبعبارة أخرى يظهر القانون متخلفاً أمام الأعراف والتقاليد البالية سراباً يباباً، وتبدو تعاليم الدين الحريصة على حق المرأة في الحياة والزواج والميراث والتملك ضحية جاهلية تمارس الجاهلية بأثر رجعي صوب المستقبل.

تعدد البروفيسورة الطبيبة فضيلة شيتور، مؤسسة شبكة لحماية النساء، جملة من العوائق التي تمنع تطبيق القانون الذي منحها حق الشكوى ضد المعتدي، سواء أكان زوجاً أو شقيقاً أو فرداً من أفراد العائلة أو غيره، إذ هناك بند العفو الذي تلجأ إليه المرأة تحت ضغوط العائلة أو حتى غداة تقييد الشكوى لدى أفراد مصالح الأمن المختلفة، لتجد نفسها مجبرة عن “المسامحة” التي تعد مانعاً يسقط الشكوى وتوقف المتابعة من طرف ممثلي الحق العام، كما يبرز عائق آخر يتعلق باستخلاص الشهادة الطبية التي تثبت ضرراً وعجزاً مقدراً بأسبوعين لتكريس الشكوى، وكثيرات هن النساء المعنفات اللواتي اضطررن للتخلي عن الحماية القضائية بسبب بند العفو وحائل مدة العجز المثبت لمدة أسبوعين، لكن العائق الأكبر كما تقول الأستاذة هو تحول المرأة جراء الثقافة الأسرية والاجتماعية، وثقل التقاليد والمجتمع والمدرسة، إلى ضحية نفسها، حتى صارت معتنقة القالب الذي حدد لها، فلا تستطيع الدفاع عن نفسها إزاء هذه التراكمات، تراكمات تتغذى باستمرار من تقاليد اجتماعية ودينية مغلوطة، لخصتها الكاتبة الروائية الجزائرية فضيلة الفاروق، صاحبة عدة روايات شخصت المشكلة النسائية في الجزائر مثل ” تاء الخجل” و”نون النسوة”، بالقول: “ما أسهل ابتكار أسباب لقتل المرأة في مجتمعاتنا وتعنيفها بكل الوسائل”.

وفيما يبدو العلاج بعيداً لارتباطه ببناء ذهنية جديدة وإصلاح شامل يتعلق بمكانة المرأة في الأسرة وحمايتها من التمايز وغمط الحقوق منذ الطفولة، وتكريس الشراكة بينها وبين الرجل، لا علاقات تفاضل، تطالب ناشطات نسويات على غرار أمل حجاج بإجراءات ردعية، وبتخصيص مراكز إيواء النساء المعنفات، وصندوق للتكفل بهن حماية لهن، حتى لا يتحولن لجثث قادمة في سلسلة جرائم ذات تأثير معنوي صادم وعنيف.