حرية ـ (16/2/2025)

وزع الروائي الجزائري عبدالرزاق بوكبة أحداث روايته على أربعة فصول، تحمل العناوين: “رعشة التمثال” و”ذاكرة التمثال” و”دمعة التمثال” و”تحليق التمثال”، ليخبر عبر سرد أفقي، تخللته مساحات من الاسترجاع، عن تمثال برونزي لطفل عار يحتضن سمكة تتقاطع حكايته مع حكايات ومآسي ومصائر الشخوص. وعلى رغم انتهاجه أسلوب السرد الذاتي، على لسان بطل الرواية عبدالقادر الوعدي، فإن ما أتاحه بوكبة من مساحات شاسعة وممتدة من الديالوغ المسرحي، إضافة إلى مذكرات النحات “لوك مارتيناز”، سمح ببروز أصوات بقية الشخوص، ومكنها من التعبير عن ذواتها بحرية، بل وحقق لها نوعاً من الهيمنة، ربما تعادل هيمنة البطل/ الراوي الرئيس للنص.

شرع الكاتب في سرده مبحراً في نفسية بطله “عبدالقادر”، الطالب في معهد تكوين المعلمين، والمسكون بشعور الوحدة، وعقدة الافتقاد لأخ أصغر، وكانت هذه العقدة دافع تأسيسه علاقة وثيقة مع تمثال الطفل في مدخل حديقة “جنان الرومي”.

الرواية الجزائرية عن العشرية السوداء

ومع تدفق السرد يتكشف الدور المحوري، الذي منحه الكاتب للتمثال في تحريك الأحداث، إذ كان وسيلته لتشريح العلاقة التاريخية المعقدة بين فرنسا والجزائر، التي كثيراً ما تراوحت ما بين نفور وقبول، احتلال واحتواء، وقد عبرت الشخوص عن هذا التناقض والتعقيد، فبينما كانت شخصيات كل من “جاكلين” و”ماري” و”لونا” روافد للألفة والتكامل بين الذات الجزائرية والآخر الفرنسي، كان “شارل دي فاك” الوجه القبيح لذاك الآخر، الذي لم ينفك يقترف الجرائم والشرور.

رمزية التمثال

وظف بوكبة التمثال نفسه لطرح عديد من القضايا، على رأسها جرائم الاحتلال كيفما كان، وأينما حل، سواء كان احتلالاً نازياً لفرنسا، أو احتلالاً فرنسياً للجزائر، أو أميركياً للعراق، ولا سيما أن المحتل عادة ما يسلك السلوك ذاته في السلب والقمع والقتل والتعذيب والاغتصاب، فكان هذا التمثال محاكاة من النحات “لوك مارتيناز” لطفل عبر من الحياة غريقاً، بعدما عبر إليها كثمرة اغتصاب جندي نازي لامرأة فرنسية، ثم آل “التمثال” إلى موقعه بالجزائر، ليكون شاهداً على الجرائم ذاتها، التي ارتكبها المحتل الفرنسي في حق الجزائريين، وأحالت محاولات هدمه وتحطيمه من قبل الجماعات الأصولية، التي لم تره تحفة فنية، وإنما صنم تخشى عبادته، إلى ضحالة فكر تلك الجماعات، وأيضاً عنفها ودمويتها، بعدما علقت فوقه رؤوس معارضيها: “لقد تأكد لي الآن أن نضالنا يجب أن يتوجه إلى الجزائر، العراقيون احتلهم الأميركيون، وليس ثمة احتلال أجنبي استطاع أن يستمر إلى الأبد، أما الجزائر فسيحتلها أبناؤها الذين لا يفهمون روحها، وهم إن تمكنوا من ذلك فسيخنقونها”، ص 94.

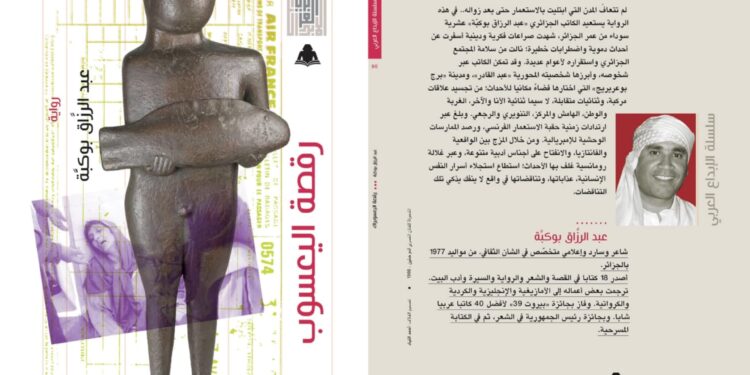

الروائي الجزائري عبدالرزاق بو كبة

وبينما حوى النص إدانات لفكر الجماعات الأصولية وسلوكها على المستوى الجمعي وأيضاً على المستوى الفردي، الذي بدا في تناقض “الزبير” بين الجهر بمرجعيته الدينية، والركون إلى الاتكالية، والعيش من مال زوجته، وضربها إذا امتنعت عن إطعام جماعته، لم تقف تلك الجماعات وحدها في مرمى الإدانة، بل وجه الكاتب سهام نقده لمناخ عام، يحاول كل طيف فيه احتكار السلطة وإقصاء الآخر، ورصد ما اتسمت به تلك الحقبة من فساد سياسي وتلون وعنف وقمع للحريات ووراثة أسلوب المستعمر، الذي بدا في إشاعة العسكرة، وشيوع الخوف والارتياب بين الجزائريين، وتوجيه الرصاص نحو الأبرياء منهم، مما مثل بيئة خصبة لظهور ونمو الظلاميين: “لم يعجبني مشهد الشاحنات العسكرية في شارع مدني، كان يعني لي أننا ننتهك حرمة المدينة، ورثنا كثيراً من مفاصلها عن الفرنسيين، وورثنا معها كثيراً من سلوكياتهم”، ص 55.

الحب والصراع

وإلى جانب ما طرحه من قضايا سياسية تطرق بوكبة إلى قضايا اجتماعية تتصل بالفقر والبؤس، الذي يعيشه الهامش، والذكورية الضاربة في بعض طبقات المجتمع، والأوضاع التعليمية الرثة، التي من شأنها خلق جيل مشوه ومعطوب، إما بالسلبية وإما بالتعصب الأعمى.

وعلى رغم ما أضافه الكاتب إلى السرد من ظلال رومانسية، عبر قصص الحب، التي جمعت بين بعض الشخوص، كان الحب نفسه وازعاً للصراع، فكما كان الفوز بقلب “جاكلين” دافعاً إلى الصراع، الذي نشب بين “مخلوف الوعدي” وصديقه، كان تفضيل “ماري” الفرنسية المجاهد “رابح عريش”، حافزاً لانتقام الجندي الفرنسي “شارل دي فاك”.

وكان الفوز بقلب “سيلينا” العائدة من فرنسا سبب صراع اشتعل بين “عبدالقادر الوعدي”، الذي كتب دورها في مسرحية تهاجم احتلال العراق، وصديقه “وسيم بوضرسة”، كذلك اندلعت صراعات أخرى، نتيجة التباين الأيديولوجي والسياسي بين الأصوليين من جهة والجيش ومؤيديه من جهة أخرى، بين “الزبير” المتحول إلى اليمين المتشدد وزوجته “بشيرة” اليسارية، بين المحتل الفرنسي والمجاهدين الجزائريين.

مأساة الأم الجزائرية التي أصبحت رمزاً

وعبر إبحاره إلى عوالم شخوصه الداخلية رصد الكاتب صراعات داخلية، انقسم بطله عبدالقادر على أثرها، بين تعاطفه مع غريمه اليتيم الهارب من تحرش زوجة أبيه، وبين إصراره على منافسته وعدم السماح له بالفوز بحبيبته “سيلينا”، وبدا هذا الصراع أيضاً في دواخل “أصيل”، الذي انقسم بين ملبس يشي بانضمامه إلى الجبهة الإسلامية، وجوهر لا يتبنى ولا يوافق أيديولوجيتها، بين رغبة في الإعلان عن حقيقته وخوف من عواقب هذا الإعلان على أبيه المنتمي للجماعة، ومنه: “هذا الفرح الطافح من عينيك بسبب أن ولدك سيرتدي هنداماً مقذوفاً من القرون الماضية!”، ص 114.

أما الجد “مخلوف الوعدي” فعاش الصراع الداخلي نفسه بين ثقة في حفيده “عبدالقادر”، حفزت رغبته في أن يفشي له سر زواجه من الفرنسية “جاكلين”، وخوفه من معرفة الجدة “بنت النجمي” في شأن هذا الزواج، وحصد عبدالقادر نصيبه من الصراع الداخلي، نتيجة تضارب مشاعره تجاه “الجبهة الإسلامية”، وتراوح تلك المشاعر بين الأمل والخوف.

وقد لجأ الكاتب إلى المونولوغ الداخلي لإبراز تلك الصراعات، وجسد بعض أحاديث البطل إلى نفسه في شكل حوار بين أنا أولى، وأنا ثانية، وكذلك بين الأنا الواعية وأوهامها وخيالاتها، وتضافر الحلم مع المونولوغ الداخلي في تمكين الكاتب من استجلاء أسرار الشخوص وصراعاتها وتناقضاتها ومخاوفها. كذلك أسهمت الأحلام في التمهيد للاحق من الأحداث، فضلاً عما أحالت إليه من دلالات رمزية، فأحال حلم عبدالقادر المتواصل بحقيبة الظهر والسفر إلى مصيره و”سيلينا”، وأحالت المخاوف في حلمه من تقاطع رحلتهما مع “حسين الفرخ” إلى رفضه فكر الأصوليين، في حين مهد حلمه بتحول شخصية ريح، من الغيرة من سيلينا لحمايتها إلى نجاة الفتاة من الشرور التي ستحدق بها.

الفانتازيا والموروث

استلهم الكاتب التراث الجزائري، فاستدعى الموروث الشعبي من المعتقد والعادات، ولا سيما عادة استرشاد شباب القرية بحركة اليعسوب عند البحث عن عروس، والتفاؤل بوجود ذئب في طريق ما، كإشارة إلى الفوز والربح: “كنت أعمد إلى حيلة يعتمدها شبابها في معرفة الجهة التي يتزوجون منها، بأن يحاصروا يعسوباً ويسألونه: سيدي عيسى… منين نجيبها؟… فيخطب الواحد منهم من الجهة التي يشير إليها اليعسوب بقائمته اليمنى!”، ص 42.

كذلك رصد موروثاً ذكورياً يرتبط بالقرى، يعد تعاون الرجل مع زوجته انتقاصاً من رجولته، وبدا تأثره الشديد بالتراث العربي في استدعائه سردية ألف ليلة وليلة، وقيام بطله بخلق شخصية “ريح” من خياله كامتداد لشخصيات هذه السردية، لكن “ريح” تتخلى عن رفقة “السندباد”، في سبيل رفقة “عبدالقادر”، ليتداخل بذلك الوهمي بالحقيقي والفانتازي بالواقعي، كذلك استدعى بوكبة شخصية الحكواتي من التراث الشفهي والسير الشعبية، وأتاح بذلك تجاذباً بين أجناس أدبية متنوعة، كما مرر عبر هذه المساحة، إلى جانب المساحات الحوارية، اللهجة المحلية الجزائرية، التي أنعشت بدورها النسيج، وأضاءت في الوقت نفسه الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري.

وكما اهتم بوكبة باستدعاء روافد التراث، عمد إلى تمرير بعض الحمولات المعرفية، حول محاولات “لويس داجير” لاختراع آلة التصوير، وحول “أليس رحيم فتوسي” مغنية المالوف، التي كانت على رغم يهوديتها تغني مدائح محمدية، وعن انتماء بعض اليهود لحركات داعمة لفلسطين، مما يحيل إلى رفض الخلط بين اليهودية والصهيونية.

ومرر معارف أخرى حول اتفاقية فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لإلغاء متابعة المتورطين في الجرائم من كلا البلدين، وربما بدا تشابك الأحداث والشخوص مبالغاً فيه، ولا سيما أن الكاتب منح الصدفة إمكانات هائلة، تتجاوز حدود منطق القارئ في القبول والتصديق، غير أنه حرص عبر ما نسجه من مآسٍ متشابكة، على تمرير رؤى تنتصر للحب والفن والإنسانية والخيال وتنبذ الدموية والعنف والتعصب.